6月7日、8日に日本メディア学会2025春季大会が京都の立命館大学(衣笠キャンパス)で開催されました。コロナ禍を経て、昨年の2024春季大会から本格的なフル対面開催が再開されてから、関西での実施としては今回が初となりました。緑まぶしい初夏の京都に両日合わせて430名にのぼる会員・非会員の方々にご参加いただき、盛況裡に終えることができました。ご参加くださったみなさま、本当にありがとうございました!

本大会では、2名の博士課程の会員の方に大会レポーターとしての参加をお願いし、それぞれの視点で全体を俯瞰する記事を書いていただきました。大会レポーターを務めてくださった、東京大学大学院の蓼沼阿由子さんと立命館大学大学院の今城和香さんに改めてお礼申し上げます。お二人の取材にご協力くださったみなさまにも感謝いたします。

【春季大会1日目(6月7日)】

立命館大学で行われた2025年の春季大会。対面開催の大会への参加は初めてでしたが、立ち見の聴講者が出るほど多くの方が参加していたのが印象的でした。午前中に聴講した個人共同研究発表2では、アイドルのファンがSNSを介して展開する戦略的な行動や、TikTok ジャパンがクリエーター向けに展開する施策に関する報告がありました。論文では通常触れられない、研究テーマを選択したきっかけや、テーマへのこだわりを窺い知ることができるのも、口頭報告を聴講する面白さの一つでした。

夕方のシンポジウム「メディア研究にとってのインターネット史-メディア化する政治を事例として-」では、政治とメディアをテーマとしながら、マーケティングに関してたびたび言及がなされていたことに注目しました。私自身の問題関心に引きつけると、企業の利益追求に結びつけられてきたマーケティングを、メディア研究の視点から掘り下げて研究していく可能性を感じることができたシンポジウムでした。(蓼沼阿由子)

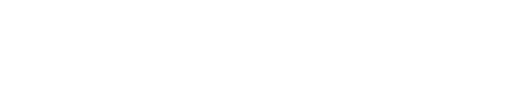

立命館大学のある京都の朝は快晴。夏のような暑さの中で、大会1日目が始まりました。午前中の個人共同研究発表3では3つの報告が行われ、フロアは常に満員でした。質疑応答も活発に行われ、各報告への関心の高さが窺えました。メディア学会での初めての発表を終えた江原優美子さんは、「これからも自分の研究の面白さをより上手に伝えられるよう、また、メディア研究を推し進められるよう、先生方や先輩方の発表から学んでいきたいです」と語っていました。

昼休みを挟んで行われた再開総会では、新会長に就任された、林香里先生のご挨拶がありました。その後、同じ大教室でシンポジウムが開催され、日米のインターネットメディアと政治に関する問題提起に対し、技術文化史や陰謀論の視点から議論が行われました。インターネットとの関係によって政治情勢が国際的に混迷を深める中、テーマへの注目度も高く、会場後方にも座席を追加するなど、1日目の締めくくりにふさわしい盛況ぶりとなりました。

また、以学館に場所を移しての懇親会では、終始和やかな空気の中、発表者や参加者同士の活発な交流が見られました。(今城和香)

【春季大会2日目(6月8日)】

大会2日目は、表象・言説分析に関する発表を中心に聴講しました。中でもメディア企業で勤務しながら研究を続けている方や、海外にバックグラウンドをもつ方による発表が印象に残りました。多様な立場の研究者と意見を交わしながら、自身の研究を発展させられることは、本学会に参加する魅力の一つだと思いました。発表者の迫川緑さんからは、「現場と研究の往来の先に、社会を変える突破口が生まれるように思う」と感想が寄せられました。

シンポジウム「『障害』をめぐるメディア研究の展開」では、映画における障害表象を取り上げた報告が印象に残りました。表象に加え、映像や音響といった表現方法にも目を向け、それがオーディエンスにどのような感覚をもたらすかを考察することで、メディアが社会意識の形成にいかに関わっているかをより踏み込んで考えるというアプローチは興味深いものでした。表象や言説を研究することの可能性や重みについて、改めて考える機会となりました。(蓼沼阿由子)

京都らしい蒸し暑さとともに開幕した2日目。午前中に行われた個人共同研究発表5では、機関誌や会報、新聞・雑誌記事など、文献資料の記述を中心に分析した報告があり、多様な視点から質疑応答や意見交換がなされました。

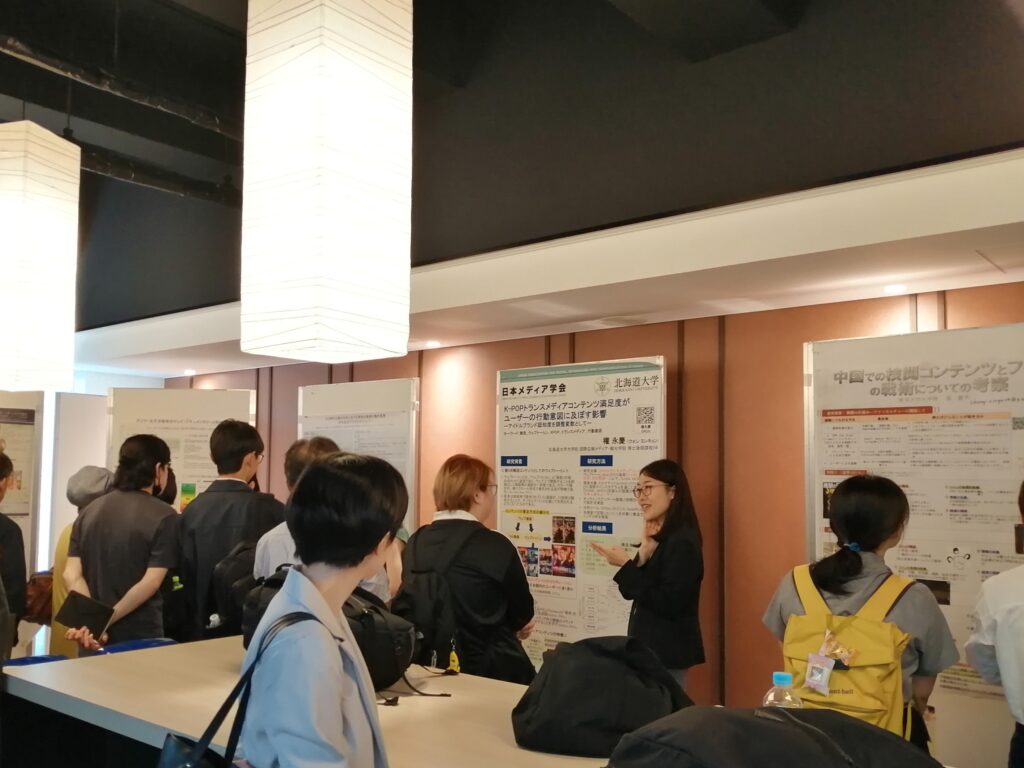

昼休みの時間帯には、7名の大学院生によるポスターセッションが行われ、発表者が訪れた質問者一人一人と丁寧にやり取りする様子が見られました。発表した清水愛華さんからは、「思っていた以上に多くの方にご覧いただき、また興味を持って質問してくださったのであっという間に時間が過ぎてしまったという感覚です」との感想が寄せられました。

全プログラムの結びであるシンポジウム2では、「障害」に対する社会意識の日仏比較、映画における表象や「学校障害」など、多角的な報告を踏まえた議論が展開されました。また、会場のスクリーンでは、登壇者の発言が即座に視覚化される、文字情報保障も試みられました。形式・内容ともに「障害」研究とメディア研究の接続点になるような、意欲的なシンポジウムでした。今回は筆者自身も初めて学会発表を行いましたが、メディア研究のさらなる進展の可能性が感じられた、充実した2日間となりました。(今城和香)

レポート・写真:蓼沼阿由子(東京大学大学院)

今城和香(立命館大学大学院)

編集・構成:第39期事務局幹事 柳 志旼(東京大学大学院)